茅ヶ崎市の西の端、平塚市との間を流れる相模川。源頼朝はこの川に架かる橋を渡ったときの落馬事故がもとで命をなくしました。なんと、関東大震災の時の液状化現象で、水田の中ににょっきり姿を現した橋脚が、その橋のものではないか・・・。突如現れた鎌倉時代の遺跡。ロマンとミステリーがつながります。

史跡・天然記念物への案内

場所 茅ヶ崎市下町屋1丁目8

行き方 茅ヶ崎駅前バス

今宿下車

・国道1号線をしばらく茅ヶ崎側に戻り、3分ほどで橋があります。その右手に「史跡・天然記念物 旧相模川橋脚」の標識があります。

・公園として整備され自由に見学できます。

この川は小出川です。国道1号線の今宿のバス停を降りて茅ヶ崎側にもどり、この橋を渡ったところ、右側の桜の木の森が見えます。そこが旧相模川橋脚を見ることのできる場所です。青い建物は神奈川県衛生研究所です。

大きな標識は神奈川県衛生研究所の標識。その下部に「国指定史跡旧相模川橋脚」とあり、隣の石碑にも同じ文字が見えます。

この石碑と一緒にニョッキリ立っているのが旧橋脚と同じ太さと長さのレプリカです。

入り口の標識はいずれも「旧相模川橋脚」のものですが、一つには「天然記念物」、もう一つには「史跡」とあります。

旧相模川橋脚

1923(大正12)年9月1日の関東大震災と、翌年1月15日の余震で大規模な液状化現象が起き、田圃の中に7本の柱状の姿を現しました。歴史学者沼田頼輔氏の考証によって鎌倉時代の旧相模川にかかっていた橋であるとされ、1926(大正15)年10月、この遺跡は旧相模川橋脚として国の史跡に指定されました。さらに関東大震災の自然現象を知ることのできる貴重な遺物として天然記念物にも指定されました。

関東大震災で姿を現す

出現した橋杭 次の写真は説明板から拝借した、1923年の関東大震災で出現した直後の写真です。このころは一面の田んぼで、現在は周辺がまったく宅地されています。しかし、地元の皆さんの努力もあった、その後長く天然記念物・史跡として保存されてきました。

最近の発掘調査 出現後80年も経過し、橋脚に傷みが目立つようになったため、2001~2007年度に茅ヶ崎市教育委員会によって本格的な調査が行われ、橋脚は全部で10本が確認され、太さ48~69cm、長さは最長で3m65cmのマルタ状のヒノキ材で、南北方向4列、東西方向3列に規則正しく配置されていることが分かりました。この橋は幅約9m、長さ40m以上あり、およそ南北方向に架けられ、流路は東西方向であったと推測できます。<説明板より>

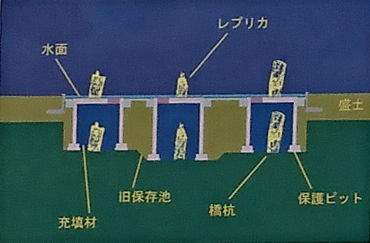

橋脚の保存 橋脚はそのまま空気にさらされていると、風化が進むので、出現以前の地中に埋め戻して保存することになり、2007年に工事が完了しました。橋脚(橋杭)は一本ごとコンクリート製の保護ピットを設置し、その中に湿潤状態を保つため充填剤として荒木田土を入れて密封しました。その上で地震によって出現した状態を正確に再現するために精巧なレプリカ(模型)を製作し、平面位置、角度、長さなどを実物同様に設置しました。実物の橋脚は、レプリカの真下に保存されているわけです。<説明板より>

旧相模川の橋脚か

沼田頼輔博士は橋脚の規模から考えて、かなり川幅が広かったと想定して、旧相模川と考えたようです。相模川の川筋は歴史上大きく変化しており、現在の小出川が相模川の旧流路であったことは充分考えられます。

東海道で相模川に架けられた橋と言えば、鎌倉時代の1198(建久9)年に、源頼朝の家臣の稲毛重成が亡妻の供養の為に架けた橋である可能性が強くなります。頼朝はその落成式に出席、帰りに落馬したことがもとで、翌年正月に没したとされているので、歴史的にも重要な場所となり、人々の関心を強く集めたのです。

2001年からのに本格的な発掘調査では、いろいろなことが分かりました。

その結果、現在は相模川に架かっていた橋ということはほぼ否定されています。その理由は、橋の架かっていた川の堆積物の状態から、この川が水量の多い本流であったとは考えられず、また川の流れも北から南ではなく、東から西に流れていたことが分かったことです。そこで現在ではこの橋は相模川本流ではなく、その分流か支流に架かっていた橋であったとされるようになりました。

源頼朝落馬事件の真相は?

頼朝が落馬したのは建久9年暮れのことで、亡くなったのは翌年正月13年、53歳の時でした。鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』には何故かこの間の記事が抜けているため、古来その真相を巡って様々な見方が出されるようになりました。

『保暦間記』には、頼朝が帰路、八的ヶ原(今の辻堂あたり)にさしかかったところ、行く手に義経や行家の亡霊が現れてにらみ合いになり、さらに稲村ヶ崎に至って、海上に十歳ばかりの童子姿の安徳天皇の亡霊が現れ、「今こそ(頼朝を)みつけたぞ、と叫んだ。頼朝は鎌倉に帰って病みついて亡くなった、という話を載せています。この話から、頼朝は橋供養の帰り道、平家や義経の怨霊が現れて落馬したのがもとで死んだ、と広く流布されるようになりました。

『愚管抄』で慈円は「夢か現か」と驚き、『明月記』で藤原定家は「頓廟(急病)か」と疑っています。当時の人にも大きな謎だったらしく、一部には暗殺説があるのもやむをえないところです。医学史家の富士川游氏は脳出血による落馬と「診断」しています。

相模川の橋のその後

この橋については13年後の1212(建暦2)2月28日条の『吾妻鏡』の記事に次のように記されています。

相模国相模河の橋、数ヶ間朽ち損ず、修理を加へらる可きの由、(三浦)義村之を申す。相州(北条義時)、(大江)広元朝臣、(三善)善信の如き群議あり、去る建久九年、(稲毛)重成法師、之を新造して供養を遂ぐるの日、結縁の為に、故将軍家(頼朝)渡御、還路に及びて御落馬あり、幾程を経ずして薨じ給ひ畢んぬ、重成法師又殃に逢ふ、旁吉事に非ず、今更強ち再興有らずと雖も、何事の有らんやの趣、一同するの旨、御前に申すの處、仰せて云ふ、故将軍家の薨御は、武家の権柄を執ること二十年、官位を極めしめ給う後の御事なり、重成法師は、己の不義に依りて、天譴を蒙るか、全く橋建立の過に非ず、此上は一切不吉と称す可からず、彼橋有ること、二所御参詣の要路として、民庶往反の煩無し、其利一に非ず、顚倒せざる以前に、早く修復を加ふ可きの旨、仰せ出さると云々<吾妻鏡 巻二十>

池のほとりには説明板があり、古い写真や発掘時の記録、どのように保存しているか、などていねいに書かれています。青い台の上のパネルは、この付近の地形をわかりやすく説明。

まわりには桜の木がたくさん。春の花見にはぜひ訪れたいものです。