小袋谷の旧村社

厳島神社は全国にありますが、鎌倉では旧小袋谷村の村社も厳島神社と言います。関東大震災や昭和の宅地造成で大きく姿を変えていますが、味わいの深い神社です。お隣の成福寺とも関係が深く、古い鳥居や庚申塔も残されています。

行き方 → 成福寺の項を参照

祭神 厳島神社 市杵島姫命

旧吾妻社 弟橘媛命

旧八幡社 応神天皇

成福寺の裏手にある小袋谷の村社。かつては弁天様と呼ばれ、横須賀線踏切の外側にあった。関東大震災で倒壊し、昭和の初めに付近の吾妻社、八幡社の三社が亀甲山に合祀された。昭和38年頃、亀甲山の宅地造成にともない社殿、鳥居、参道も現在の位置になった。

成福寺の右手の奥に厳島神社への階段がある。階段の右手の小径は、成福寺の離れた墓地への登り口。

正面の石段を登っていくと、厳島神社の鳥居があります。

明和5年の鳥居

この鳥居はには、右に明和五年、左に戊子九月吉日と彫られています。明和五年とは1768年であり、鎌倉で年代のはっきりしている鳥居としては鶴岡八幡宮の「浜の大鳥居」に次いで、二番目に古いものです。

ところでこの写真の鳥居の右上になにか映っていますが、何でしょう。

寛文10年の庚申塔

この庚申塔は大型で、寛文十年(1670年)の銘があり、市の有形民俗文化財です。

三猿は庚申塔の定番ですが、この三猿は特に可愛らしいですね。

→ 庚申塔

狛犬と社殿

さらに階段を上がっていくと左手にもう一つ鳥居があり、そこをくぐったところに社殿があります。ごくごく小さな村の鎮守といった趣です。

厳島神社の前をまっすぐ進むと、下りの階段となり、小袋谷の住宅地・新道の方に降りられます。このあたりはかつて亀甲山といわれるこんもりした山だったのですが、昭和30年代の終わりに宅地造成のため、すっかり姿を変えてしまいました。

かわいい狛犬が迎えてくれます。このあうんの形の二匹、こわいのか、かわいいのか、なんとも言えない愛嬌があります。

厳島神社社殿 境内は平場となっており、小さな社殿と、山車倉庫があるだけです。

平場の端に行くと、下に成福寺の墓地が広がっています。晴れていて、ちょっと背伸びをすると北西の方に富士山が見えるでしょう。

鎌倉神楽

2025年7月27日、厳島神社の例大祭(夏祭り)で、鎌倉神楽が奉納されるというので見に行きました。

鎌倉神楽は湯立神楽、湯花神楽ともいい、もとは鶴ヶ岡八幡宮に神楽方として奉仕していた職掌と呼ばれていた社人の家に伝わる古式の神楽です。この神事で行われる笹舞の沸騰した湯を浴びて神楽の御幣をいただくと、無病息災になると伝えられています。(町内会の資料による)

社殿の中で神楽の舞・おはらいが行われた後、職掌の人が降りてきて湯上げ、掻湯、」笹舞、弓払い、剣舞と神事を行っていきます。

「湯上げ」。笹の「湯たぶさ」にお湯をつけて、神に献ずる舞を神前で舞います。

「掻湯」 御幣の柄でお湯を掻き混ぜ、釜底から立ち上がる湯の泡(湯花)の様子で、今年の豊作、凶作を占います。

「笹舞」 神事のクライマックス。笹の「湯たぶさ」をまわりに振りまきます。

「湯たぶさ」から発するしぶきは、参列者や樹木・小石にも振り注がれ、邪気を払い、豊作豊漁、無事息災を祈念する舞が舞われます。

「湯たぶさ」から振りまかれる湯しぶきをあびれば、今年一年、無病息災で過ごすことが出来るとされています。

「弓払い」(写真はなし)は、社殿の中から四方天地に矢を射放って、邪気・邪悪を退ける神事です。外に飛び出した矢を子どもたちが争って拾い、参列のお年寄りに渡します。

「剣舞」 天狗の面を着け、鉾を持って豊年万作、天下泰平などを祈念する最後の舞です。舞と言ってもおそろしいお面をかぶって子供を追いかける振りをしながら菓子をばらまくので子どもたちが逃げ惑いながら菓子を拾い、それもお年寄りたちに分け合います。

町内の子どもたちが描いた絵灯籠がならべられました。

夏祭りは、前日の26日に神輿渡御、宵祭りの盆踊り大会など行われました。しかし、猛暑のため子供神輿や獅子舞が中止になってしまいました。昔に比べると、にぎやかさは年々少なくなっているようです。

神社の北側

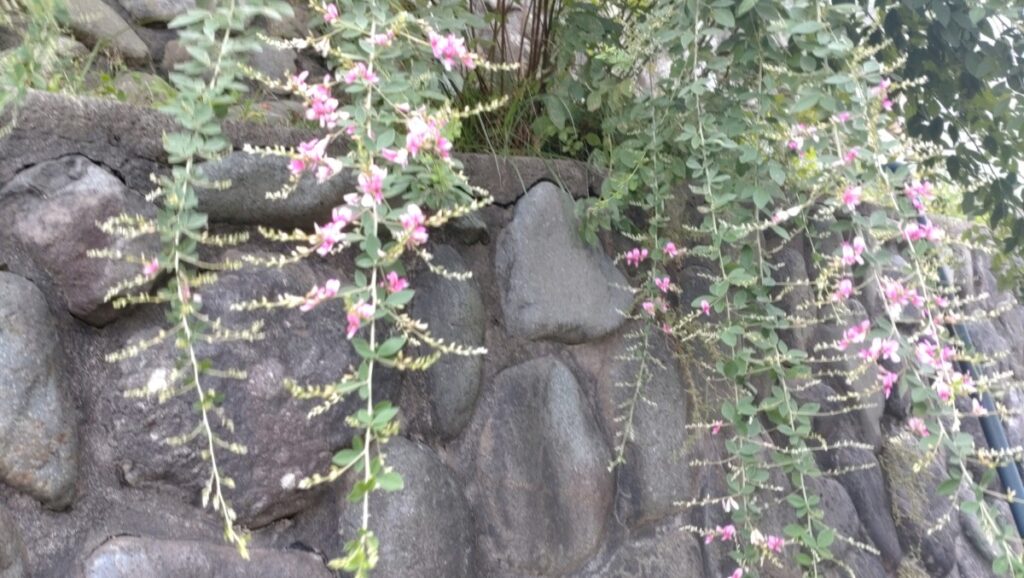

厳島神社の北側には小袋谷二丁目から大船一帯の町が一望できます。階段を降りて左側の玉石の石垣の上には萩が何株か植えられています。秋になると可憐な萩が道に懸かり、心を和ませてくれます。昔はもっと多かったような気がします。