鎌倉郡の中世城郭遺跡

鎌倉幕府の草創期の武将、大庭氏の居城跡は藤沢市北部にあり、大庭城址公園として整備されました。建物はすべて失われ、城郭の一部は失われていますが、それでも空堀や本丸跡の平場などが中世山城の面影を伝えており、また現在は桜やバラなどの咲き誇る花の名所となっています。このあたりは昔は鎌倉郡の一部であり、鎌倉の歴史と関係の深い大庭一族の居城であった中世城郭遺跡として重要な場所です。桜の時期に、花見を兼ねて訪ねましょう。

- 辻堂駅北口、神奈中バス 2番乗場

辻26 大庭小学校下車。徒歩約10分。 - 辻26 隧道・駒寄・桐ヶ谷経由湘南台駅西口行 時刻表

- この他、藤沢駅北口または小田急湘南台駅からのバスもありますが、辻堂発に比べ時間がかかり、本数も少ない。

大庭小学校バス亭から大庭城址公園入り口までの道順(赤点線)

大庭城址を訪ねる 3月9日

3月末に健康ウォークを計画、その下見に3月9日に大庭城址公園を訪ねました。まだ春は遠い、小雨交じりの寒い日でしたが、公園の木々は春の準備がすすんでいました。また、中世の山城である大庭城址を見学することが出来ました。

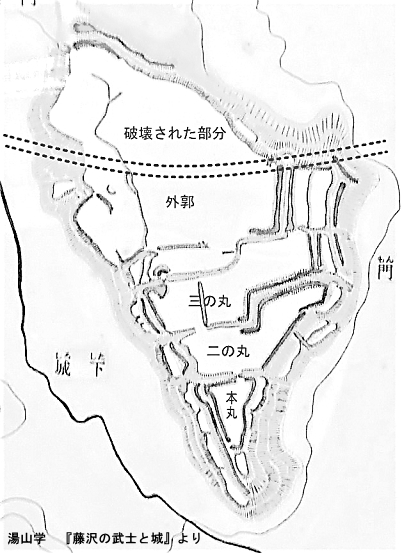

大庭城址の城郭跡の北半分は開発の結果、失われましたが、本丸のあった南半分は保存されることとなり、昭和40年代に発掘調査が行われ、現在は史跡公園として整備されています。神奈川県内では比較的よく保存された中世の山城として貴重です。戦国時代以降の平城のような天守閣、石垣、堀などはありませんが、空堀の跡、本丸とおもわれる区画には、掘立柱建物跡などが残されています。

・梅は満開

・見事な「侘助」の巨木。

・大庭城址 空堀の遺構

・大庭城の本丸跡 建物の遺構

大庭城址公園の桜 3月28日

3月28日当日は素晴らしい快晴。城址公園の桜も満開でした。

城址公園の花

大庭城址公園には、桜だけでなく、たくさんの花が咲きます。この日はシャクナゲとモクレンが見事に花を咲かせていました。5月になるとバラ園が開園します。

大庭の舟地蔵

大庭城の南側の急坂を下っていくと、県道の側に舟に乗ったかわいらしいお地蔵さんが祀られています。この舟地蔵にはこのあたりの歴史に関わる言い伝えがあります。

その昔、北条早雲が大庭城を攻めたとき付近一帯は沼地で、なかなか攻め入ることができませんでした。北条方は、沼近くに住む老婆から引地川の堤を切れば沼は干上がることを聞き出しましたが、秘密が漏れることを防ぐため老婆を斬り殺してしまいました。その結果、北条方はようやく城を攻め落とすことができたそうです。このとき殺された老婆を供養するために建てられたという言い伝えがあります。(説明板による)

・舟地蔵公園の桜

大庭城と大庭氏の歴史

大庭御厨

大庭城の築かれた台地には、縄文時代・弥生時代の住居跡が見つかっており、古くから人びとの生活の舞台となっていたことが判ります。平安時代末期に鎌倉権五郎景政(鎌倉の御霊神社の祭神)が開発して伊勢神宮に寄進した荘園で、大庭御厨と言っていました。御厨とは荘園の一種で朝廷や伊勢神宮に鳥や魚などの食物を貢物として出すところでした。

大庭御厨は今の藤沢から鵠沼・辻堂を含む広大な土地で、産物も豊かだったのでしょう。鎌倉に居を構えていた源義朝(頼朝の父)は、天養3(1146)年に大庭御厨に含まれる鵠沼郷に押し入り、稲を刈り取るなどの乱暴を働いたという記録が残っています。

大庭景義と景親の兄弟

平安時代の末期、大庭御厨を管理していたのが鎌倉権五郎景政の子孫の武士団大庭氏で、景義と景親という兄弟が治めていました。源頼朝が伊豆で挙兵したとき、兄の景義は頼朝に従いましたが、弟景親は平家方に付き、頼朝と戦うことになりました。大庭兄弟は敵味方に分かれて戦うことになったのです。

石橋山の戦いでは、兄景義が従う頼朝を平家方の景親が追い詰めました。このときは頼朝は梶原景時の計略で危機を脱し、安房に逃れて再起することが出来ました。源氏方は次々と平家方を追い詰め、兄景義は御家人として重く用いられるようになりましたが、弟景親は敗れて捕らえられ、治承4(1180)年、腰越の竜ノ口刑場で処刑されてしまいました。

その後、大庭氏は景義の子孫が御家人として続き、この地を領していたのですが、景廉の時、和田義盛の乱に加わったため、滅亡しました。

その後の大庭城

大庭城は室町中期に扇谷上杉定正が居城とし、その家臣の太田道潅に築城に当たらせたと伝えられています。

戦国時代には北条早雲に攻略され、それ以降は小田原北条氏の出城として機能していたようです。大船の西にあった玉縄城もその一つでした。しかし、小田原北条氏が、1587年、豊臣秀吉に滅ぼされたため、大庭城も廃城となりました。

参考 湯山学 『藤沢の武士と城』―扇谷上杉氏と大庭城 (藤沢文庫)