補陀洛寺は、材木座の町の中にある小さなお寺ですが、源頼朝・文覚上人と縁の深い、歴史的に興味深い所です。竜巻寺ともいいます。堂内には沢山の仏像がぎっしりと置かれています。

- 宗派 古義真言宗(京都大覚寺末寺)

- 山号 南向山

- 院号 帰命院

- 開山 文覚上人

- 開基 源頼朝

- 創建 1181(養和元)年

- 本尊 十一面観音

鎌倉三十三観音第十七番 - 所在地 鎌倉市材木座6-7-31

行き方 鎌倉駅東口バスロータリー 京急バス 小坪経由逗子行き 材木座下車 3分ほど

鎌倉駅から徒歩の場合は、のんびり歩いて30分弱。

拝観料 志納

頼朝創建の寺

山門前の石標には正面に「源頼朝公御祈願所南向補陀洛寺」、左面に「かいさんもんがく上人」とあります。

つまり源頼朝が平家を倒すための祈願所として文覚上人を開山に迎えて創建したのが補陀洛寺とされています。

屋根と本堂前の焼香台には源氏の家紋、笹龍胆が見られます。

災害続きだった竜巻寺

幕府滅亡によって衰微したようですが、鶴岡八幡宮の供僧頼基が1352(文和年間)年頃に中興しました。

戦国時代には小田原北条氏の寺内修理料を寄進されおり、豊臣秀吉の小田原包囲戦の際に出された禁制の文書なども伝えられています。

最盛期には七堂伽藍が並ぶ大寺院でしたが、江戸時代には鎌倉を襲った竜巻の被害によって、現在の本堂を残すのみとなってしまいました。そのことから「竜巻寺」とも呼ばれています。

さらに1873(明治6)年12月21日の材木座の大火で、補陀洛寺も焼け落ちました。なお、もと補陀洛寺にあった1350(観応元)年銘の梵鐘は、現在は北鎌倉の東慶寺の梵鐘として使われています。

追い打ちをかけるような災害が、1923(大正11)年の関東大震災でした。その時も全壊しましたが、翌年春には本堂を再建しました。

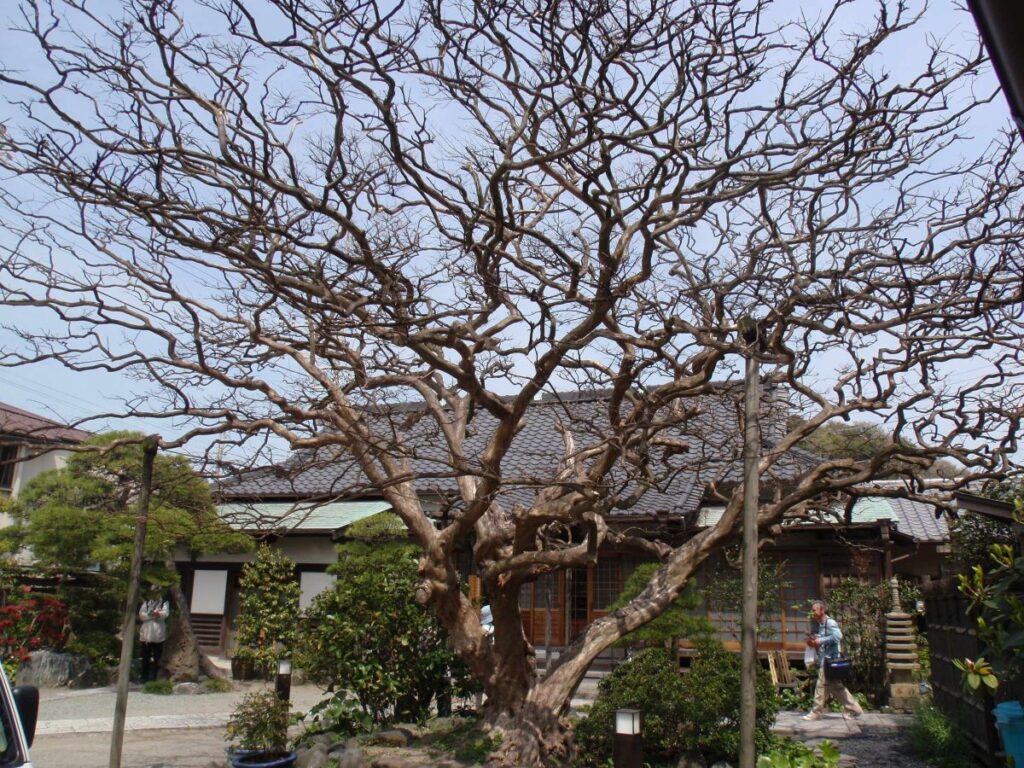

このように、災害続きで小さなお寺になってしまいましたが、かつての繁栄を伝えているのは、本堂内の沢山の仏像です。本堂前の見事な百日紅(サルスベリ)も栄華を偲ばせるものがあります。

見事な百日紅

補陀洛寺の本堂前に、大きな百日紅(サルスベリ)があります。まだ夏も遠い4月には、狭い境内の庭一杯に枝を伸ばし、緑の季節を待っています。

サルスベリの花が満開になりました。2025年8月13日にスマホで撮影しました。

鎌倉でサルスベリのある寺

・極楽寺

・本覚寺

満堂の佛たち

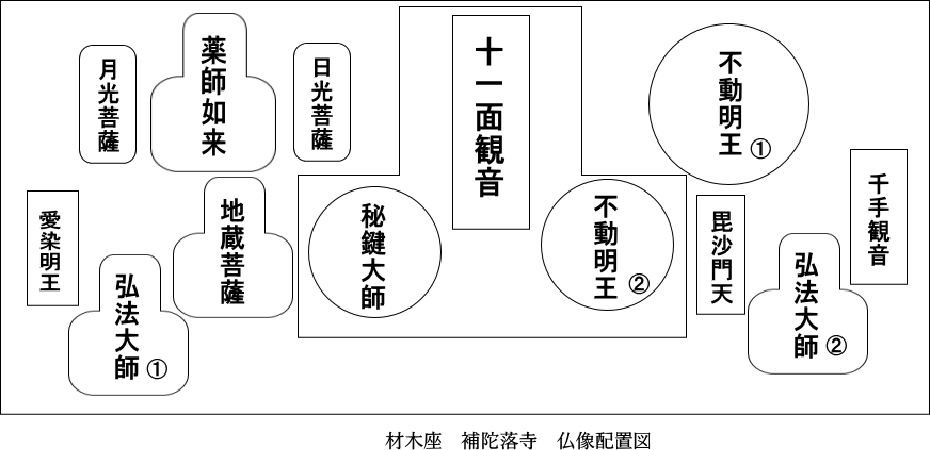

本堂にはさまざまは仏様が所狭しと安置されています。これらはそれぞれ独立したお堂のご本尊でしたが、竜巻や火災で多くの堂宇が倒壊し、仏像だけ持ちだされてこのお堂一カ所に集められてたのだそうです。

堂内の拝観は、あらかじめお願いに上がりましょう。できればまとまって拝観できる機会があると良いですね。

ここでは写真の掲載は遠慮して、内観したときの参考のために、どのような仏様が、どのように配置されているか、説明しておきます。

- 本堂中央 本尊十一面観音:平安時代後期の作で像高98.5cm、一木造。十面の上に阿弥陀如来を頂いています(後補)。手に持つ蓮華のつぼみは悟りへの可能性を意味しています。本尊の向かって左に秘鍵大師:文殊菩薩の利剣を手に般若心経を説く弘法大師の姿。1377(永和3)年、高野山宝性院に与えられた。向かって右に赤い火炎を後にした不動明王②が控える。

- 本堂左 薬師如来:旧本尊で脇侍に日光・月光菩薩(ともに江戸初期)をおく。その前に地蔵菩薩:錫杖を持つ半跏像で室町初期の像。他に弘法大師①(三鈷杵を持つ)、愛染明王(厨子の中)などが安置されている。

- 本堂右 不動明王① 平家調伏の祈祷を行ったと伝えられる本尊。実際には江戸時代のものだが、迫力のある憤怒相と漆黒の火炎が見られる。千手観音(厨子の中)、弘法大師②、毘沙門天(厨子の中)などがある。

コラム 消えた仏像

何度も火災や竜巻に遭って建物は全く失われてしまったのに、これだけ多くの仏像が残ったのは奇跡としか言いようがありません。ところが、補陀洛寺のたくさんの仏像の中には、なくなったものもあったのです。

失われた仏像とは十二神将です。十二神将はは薬師如来の守護をする十二の神将のことですから、薬師如来を本尊とする薬師堂にあったのでしょう。

実はこの十二神将は、明治政府の御雇外国人として、紙幣発行のための銅販印刷の技術を教えるためイタリアから招かれたエオアルト=キョソネ(現在知られている西郷隆盛像を書いたとされる人物)の手に渡ったと言われています。

キョソネは印刷局を明治24年にやめた後、鎌倉の弁ヶ谷(材木座につながる谷戸の一つ)の別荘に住んでいたので、そのころ手にいれたのでしょう。キョソネの記念館はジェノヴァにあるので、もしかしたら補陀洛寺の十二神将もそこに展示されているのかもしれませんがいったことはありません。

頼朝像と文覚上人荒行像

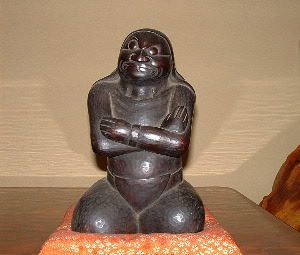

本堂の左手にある左陣には興味深い、二人の像が置かれています

- 源頼朝像:源頼朝が42歳の時に、自ら刻んだという。位牌の「征夷大将軍二品幕下頼朝神儀」の文は文覚上人の書。頼朝像は実像に近いのではないかと最近注目されています。

- 文覚上人荒行像:滝に打たれる姿ですが、ユーモラスです。鎌倉極楽寺切通の成就院と横浜市栄区の証菩提寺にも同じものがあります。

コラム 源頼朝と文覚上人

文覚上人は源頼朝に挙兵を勧めたことで知られる僧ですが、激しい気性の人でした。もとは遠藤盛遠という北面武士で鳥羽天皇の皇女統子内親王に仕えていましたが、19歳の時、渡辺亘という武士の妻の袈裟御前に恋をし、誤って殺してしまったため出家し、熊野で水垢離などの修業を重ねました。そして後白河上皇に対し荒廃していた神護寺の再興を強訴した罪で伊豆に流され、そこで同じく伊豆の蛭ヶ小島に流されていた頼朝に会い、平家打倒の挙兵をするよう、説得したのでした。

そのさらに文覚上人は、江ノ島に弁財天を勧請して洞窟に籠もり、奥州藤原氏を調伏する祈祷も行っていますし、頼朝が父義朝の供養のために勝長寿院を建立したときは、京まで行って探し求め、その頭蓋骨だという髑髏を持ち帰ったといわれています。(2023年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の十三人』では、あの市川猿之助が演じてましたね。)

文覚上人屋敷跡は雪の下の大御堂橋を渡った勝長寿院跡入口にあります。

補陀洛寺の赤旗伝説

補陀洛寺には、平家の赤旗の実物が伝えられています。70cm×40cmの大きさで、「九万八千軍神」と書かれています。これは平家の総大将、平宗盛(平重衡の兄)が用いていたもので、字を書いたのは平清盛自身だとも伝えられています。

本当の平家の赤旗なら、驚くべき事ですね。補陀落寺の平家の赤旗は、例年、4月末から5月初めの連休で一般公開されます。詳細は補陀洛寺にお問い合わせください。

平宗盛 赤旗と共に囚われの身を鎌倉に送られた平宗盛とはどんな人だったのでしょうか。宗盛は平清盛の三男、1181(養和元)年に清盛が死ぬと平家の総大将となりましたが、1185(文治元)年の壇ノ浦の戦いで敗れて海中に身を投じたものの、熊手で引き上げられてしまい、捕虜として鎌倉に送られました。宗盛はその後、義経に護送されて再び京に向かい、途中の近江の篠原で斬首されました。

補陀洛信仰

フダラ、またはホダラとは、梵語の観世音菩薩の浄土を表す言葉であるポータラカの漢訳です。補陀落とも書きます。平安時代から浄土は南方の海上、補陀洛山にあるとう信仰が興り、補陀洛渡海を試み小さな船で海にこぎ出す僧や武士も多かったと言います。

特に熊野の那智や土佐の足摺岬が、補陀洛渡海を試みる僧侶が多かったそうです。海の彼方の浄土への憧れから、死を決して船出するわけですから、生還はありえません。しかし、漂流して島に流れ着いてしまうかもしれないので、途中で舟に穴を開けて沈めたようです。

それにしても壮絶な信仰心があったものです。鎌倉の補陀洛寺も、材木座の海岸に面し、鎌倉時代には近くを流れる豆腐川も今よりも広く、船出するには適していたそうですから、実際に補陀洛渡海を試みる所だったのかも知れませんが、その記録はなりません。

和歌山県の那智勝浦町には、補陀洛山寺があり、補陀洛渡海が実際に行われていた記録が残っています。