禅宗だけではなかった鎌倉の仏教。材木座近辺には、中世鎌倉とは異なる雰囲気のある、日蓮宗や時宗、浄土宗の寺院が点在します。そのなかでも光明寺は、異彩を放つ大寺院です。中心部とは違った、鎌倉の歴史の意外な側面をみることができるお寺です

- 宗派 浄土宗(鎮西義六派本山)

- 山号 天照山

- 院号 蓮華院

- 開山 然阿良忠上人(記主禅師)

- 開基 北条経時(第四代執権)

- 創建 1243(寛元元年)

- 本尊 阿弥陀如来

- 鎌倉三十三観音霊場第十八番札所

- 住所 鎌倉市材木座6丁目17-19 ☎0467-22-0603

- ホームページ 鎌倉光明寺

- 行き方 鎌倉駅東口 バスロータリー 京急バス:鎌40・41 小坪 逗子・葉山駅 ゆき 約10分 光明寺下車 徒歩すぐ

- 浄土宗開宗850年(令和6年)記念 大殿大改修事業 令和2年~10年の予定で改修中。大殿には昇殿できませんが、ご本尊は開山堂に遷されており、自由に拝観できます。拝観料志納。

- 団体参拝、写経、精進料理などについてはホームページをご覧下さい。

浄土宗関東総本山

浄土宗を開いた法然上人の孫弟子にあたる然阿良忠は、鎌倉幕府第4代執権北条経時の帰依を受け、はじめ佐助ヶ谷に蓮華寺を建立しました。1243(寛元)元年、この地に移り寺号を光明寺、院号を蓮華院に改めました。さらに北条時頼の保護も受け、関東地方の念仏信仰の中心となりました。鎌倉では廃寺となったり規模が縮小される大寺院が多かった中で、光明寺は中世からの規模をよく維持している数少ない例です。

- 勅願所 室町時代の1495(明応4)年、後土御門天皇のとき、光明寺第九世の観誉祐崇上人は宮中で浄土三部経や念仏を唱える法要を執り行い、紫衣(僧侶の最上位)を許され勅願所となり、浄土宗関東総本山として長く「十夜法要」を行うことも勅許されました。

- 関東十八檀林第一位 その後、後北条氏の保護も受け、所領を寄進されて大寺院となり、さらに徳川家康によって浄土宗関東十八檀林の第一位に格付けされました。檀林とは浄土宗の学問所のことです。(増上寺ができてからは第二位)。現在は末寺七十を数え、鎌倉四大寺(建長寺・円覚寺・遊行寺・光明寺)の一つとされています。

- 寺宝 当麻曼荼羅絵巻は国宝に、当麻曼荼羅図、浄土五祖絵伝などは国の重要文化財に指定されています。他に県・市の文化財とされている多数の仏像、仏画を所有しています。

- 十夜法要 十夜法要とは、光明寺の祐崇上人が1495年に宮中で行った功によって後土御門天皇の勅許を受けて光明寺でも行われるようになった行事です。それ以来、光明寺の最大の行事として500年以上にわたり、毎年、10月12日夜から15日朝まで「十夜念仏(お十夜)」と言われる法要が行われ、多くの参拝者が集まり、秋の鎌倉の風物詩になっています。「引声法要」といわれる独特の曲調を付けてお経を唱え、鉦講といわれる信徒によって太鼓・霊盤・鈴が奏でられ、幽玄の世界が繰り広げられます。

総門

江戸初期の1628(寛永5)年に建造された、境内の建物の中で、最も古いものです。禅宗様四脚門ですが、桃山風の感じもあります。扁額には「勅願所」とあり、第8世で中興の祖と言われる祐崇上人の筆です。また扉には菊と桐の紋を掲げて、この寺が皇室の勅願所であることを示しています。鎌倉市指定有形文化財となっています。

勅願所(右から読む)の扁額のある総門を入ると、広々とした境内となり、正面に大きな山門が目に飛び込んできます。

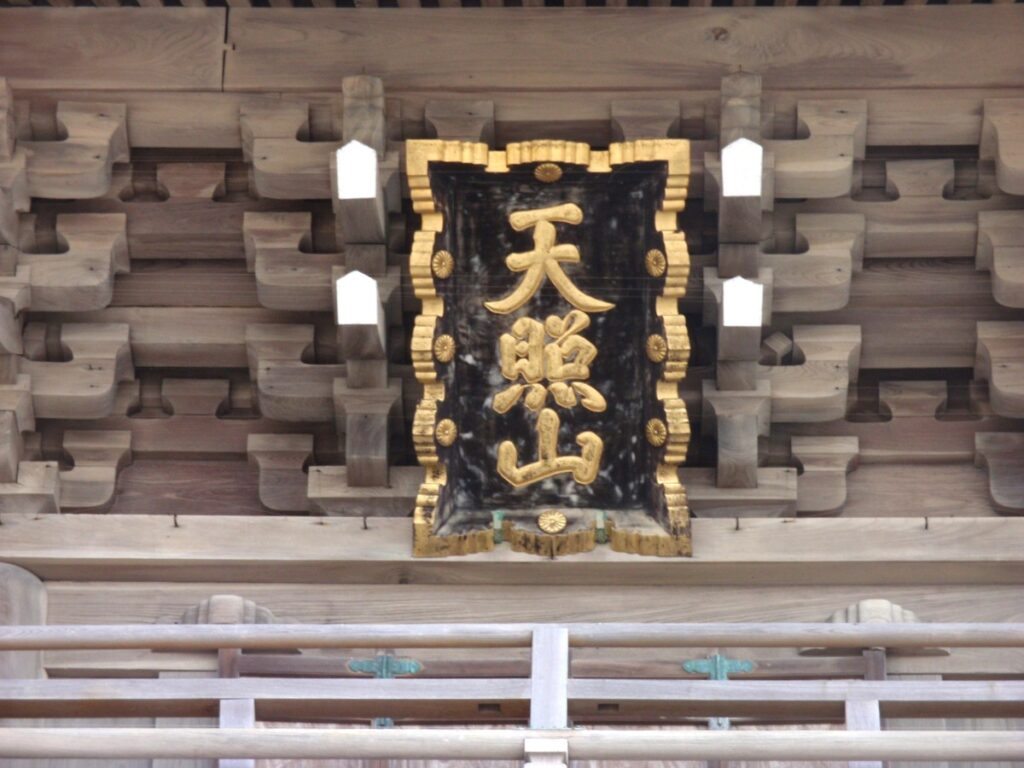

山門

鎌倉随一の大きさを誇る五間重層の山門は、江戸時代末期の1847(弘化4)年建造の和宋折衷様式で、「天照山」の額(後花園天皇筆)を掲げ、神奈川県重要文化財です。

山門内の仏様

山門の二階には、釈迦如来を初めとする諸仏がおられて、門をくぐる人びとを守っているとされています。中心に釈迦如来(定印を結んでいる)、左(本尊から見て)に文殊菩薩(右手に剣、左手に巻物を持ち、獅子に乗っている)、右に普賢菩薩(合掌しており、象に乗っている)の両脇侍からなる釈迦三尊がおられ、その左右に四天王・十六羅漢が並んでいます。

- 山門には通常は上がれませんが、20名以上の団体であれば、一人500円の拝観料で拝観できます。また行事に合わせて不定期で公開されることがあります。寺務所にお問い合わせください。

山門内の天井の梁や木組みを観察することができます。

山門からの風景

山門の2階、外側の回廊から、すばらしい景色を見ることができます。東側には海を望み、右手の総門、さらに材木座の町、由比ヶ浜、遠く稲村ヶ崎を見渡せませす。

西側では、光明寺本堂(大殿)と境内を一望。後ろの山が天照山で、開山墓廟などがあります。

4月の初めであれば、桜を上から見ることができます。

本堂(大殿)

1698(元禄11)年建立の本堂(大殿)は、鎌倉の近世建築として最大で、国の重要文化財とされています。桁行9間、梁行11間、3間の唐破風向拝が付いています。

大殿は、仏事が行われているとき以外は、昇殿して拝観することができます。浄土宗の教えの通り、広く人びとを救済する思想に基づいているのでしょう。写真撮影も認められています。本堂の昇殿を認めなかったり、境内の撮影さえ禁止する寺院があるのくらべて、誰にでも開かれた寺院という本来の姿を守っているのは、素晴らしいことだと思います。

ただし、現在は大改修の最中であるため大殿には入れません。そのかわり、ご本尊を初めとした仏様方は、隣の開山堂に引っ越しておられて、そちらで拝観することができます。

・以下は、改修前の大殿、殿中のものです。

- 中央に本尊の阿弥陀如来(鎌倉中期。右手をあげ、左手をたいらにし、それぞれ親指と人差し指で輪を作っている来迎印)と観音菩薩(左)・勢至菩薩(右)の両脇侍(いずれも鎌倉後期。両菩薩とも蓮華を手にする珍しい姿)がおられます(いずれも県重文)。

- 右脇陣には如意輪観音(バランスの良い六臂。鎌倉三十三観音の第十八番)と法然上人像(宗祖。穏やかな表情が見られる)が安置されています。

- 左脇陣に善導大師(中国の唐で浄土教を起こす。夢の中で法然を導いた)、弁財天(江の島の弁財天が、開山良忠の法話を毎回聞きに来ていたという伝承がある)が安置されています。弁財天は「和賀江島弁財天」とも言われています。

大改修中の大殿

開山堂に移られた諸仏

境内のそこここ

記主庭園

本堂の左手、池と築山のある庭園は記主庭園(開山良忠上人を記主禅師という)です。小堀遠州(秀吉や家康に仕えた茶人で建築、造園家)の流れをくむ美しい庭園で、池の蓮は、1951年に大賀博士が2000年前の種から花を咲かせたもので、古代ハスとして有名です。「大聖閣」は2009(平成21)年、法然上人八百年大御忌記念に建立されました。

光明寺観蓮会 2025年7月26日

2025年7月26日(土)11:00 光明寺記主庭園の蓮を見に行きました。

26日と27日は観蓮会が行われており、予約すれば行事に参加できます。蓮花を観賞するだけなら、午前6時から無料で開山堂の廊下から見ることができます。

観蓮会は毎年この時期に行われています。ご案内は後ほど。まずは蓮を見に行きましょう。

今年の観蓮会では

26日(土)16:30から【浄土蓮想】と題して朗読・琵琶・クロマチックハーモニカの演奏など(入場料2000円)

26日・27日には1日8回の大聖閣抹茶席の他に・香木を楽しむ一時・法話と写経など(いずれも予約制料金2000円)があります。

また両日は山門特別公開(拝観料500円 予約不要)が行われます。

夏の暑さを忘れて蓮の花を愛で、大聖閣や山門を拝観し、抹茶を楽しむのもお勧めです。観蓮会の内容、申し込み方法などは光明寺のホームページをご覧下さい。

三尊五祖の庭

本堂右手の枯山水様式の庭園。枯山水の石は後列中央のサツキの中、阿弥陀如来を中心に、右の観音菩薩、左の勢至菩薩の三尊と、右からサツキの中の釈迦と石庭の中の善導大師、法然上人、鎮西上人、良忠上人の三上人の五祖を示しています。

延命地蔵

石造地蔵菩薩像は、別名を網引地蔵と言い、鎌倉末期の1325(正中2)年の紀年銘のある貴重な石仏で、もとはこの地にあった万福寺(極楽寺の末寺)の本尊であったものです。右手(本来は錫杖を持つ手)は失われ、風化も激しいのですが、深い衣文線や立派な蓮華座と反花座の花弁の表現には鎌倉時代の特徴がよく見ることができます。

鎌倉時代の板碑

板碑は中世の石造物の一つで石卒塔婆ともいい、硬い板状の石材に仏を著す種子を薬研堀で彫り、死者の供養としたものです。延命地蔵の右手の板碑は、黒雲母片岩製で下総型に分類され、材木座の五所神社境内のものと同じであり、本来はセットであったと考えられています。

同時期のものとすれば、五所神社の板碑には弘長2(1262)年の銘があり、鎌倉時代のものとなります。

阿弥陀如来を表す種子であるキリークと、上部に天蓋と瓔珞、下部に蓮華座が見られます。塔身が折れ、下半分は埋まってしまって供養した人物や年代は判りませんが、鎌倉時代の遺物として貴重です。

鎌倉アカデミアの碑

戦後の文化の復興を願って設立された鎌倉アカデミア(正式には鎌倉大学校)鎌倉在住の文化人が教授を務め、自由な雰囲気で新しい文化の創造を目指した。

資金不足のため4年半しか存続しなかったが、いずみたく、山口瞳、前田武彦などを輩出した。

鐘楼

善導塚

その他

鐘楼の右手に立派なお墓があります。どなたのお墓でしょうか。墓碑銘が大書されているのですぐ分かります。

季節の境内

春

初夏

展望台と開山廟

光明寺の裏山には、開山記主禅師以下、歴代住職の墓が並ぶ「開山廟」があります。かつては本堂の右手から登れましたが、現在は倒木の恐れがあるため左手を廻る迂回路が設けられています。

展望台への道

本堂(大殿)の裏の坂道には、このような石造物が並んでいました。この道に続く山道を登って展望台に行けましたが、現在は通れません。

かながわ景観百選の展望台(?)

開山廟

開山廟入り口はちょっと判りずらゐので気をつけてください。「良忠上人御廟参道入口」の石碑があり、右手が鎌倉市立第一中学校グランドになっている細い道を入っていくと、突き当たり左手に「南無阿弥陀仏」の大きな石碑があります。その前の石段を上がっていくと、別天地のような巨大な卵形の石塔が並んでいます。

開山良忠上人無縫塔 中央が光明寺開山の良忠上人の墓。回りに並ぶのが歴代住職の墓。いずれも無縫塔(または卵塔ともいう)で、僧侶の墓石の形式です。

開基 北条経時の宝篋印塔 墓地の左手に一基だけ、無縫塔でない墓石が立っています。これが光明寺開基の鎌倉幕府第4代執権北条経時の墓とされるもので、宝篋印塔の形式をとっています。

この北条経時宝篋印塔の台座を見ると「蓮華寺殿」と彫られているのが読み取れます。

これによって、光明寺はもとは「蓮華寺」と言われていたことが分かります。

千手院

光明寺山門の左手にある千手院は、もとは光明寺の道場でしたが、現在は単立の寺院となっています。本尊の千手観音像は、1533(天文元)年に恢誉上人の守護仏として造られました。

明治初年には寺子屋として材木座の子どもたちを集め、学校の役割もありました。境内に松尾芭蕉の句碑がります。

春もやや 気しきととのふ 月と梅

蓮乗院

はじめは真言宗の寺院で蓮乗寺といいました。後に良忠上人は先ずこの寺に入り浄土宗に改宗、光明寺としました。そのため光明寺の院号は蓮乗院となっています。その後も光明寺の住持となる人はまず蓮乗院に入るそうです。その後は寺僧の寮として続いてきました。

本尊の阿弥陀如来像は鎌倉中期のもので、鎌倉市の指定文化財となっています。この仏像は、鎌倉時代の御家人千葉常胤の守り本尊だったという言い伝えがあり、胎内から1299(正安5)年「仏師播磨法橋宗円」の銘文がみつかっています。その関係で、天水桶などに千葉氏の家紋「月星紋」が見られます。